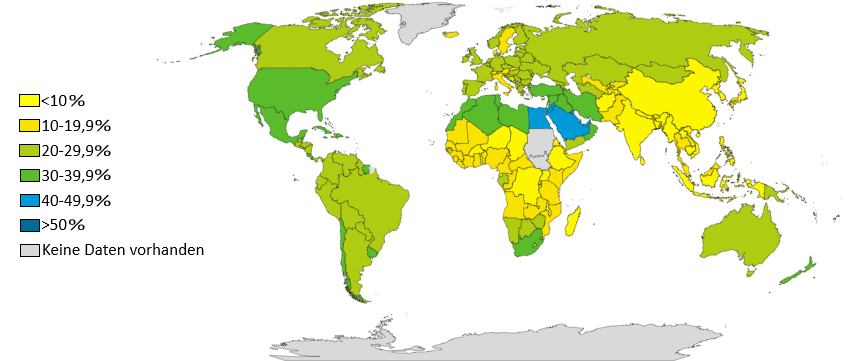

Im September 2020 wurden die beiden Vorstandsmitglieder des KATALYSE Instituts vom Chefredakteur der Zeitschrift für die Vereinten Nationen angefragt, ob sie bereit wären, einen Hauptbeitrag für das Sonderheft ‚Blick über den Tellerrand‘ zu verfassen. Hintergrund für diese Anfrage waren ihre Veröffentlichungen zum Thema ‚Globaler Ernährungswandel zwischen Hunger und Übergewicht‘ aus den Jahren 2011 und 2015. Der im Juni 2021 veröffentlichte Beitrag Ernährungswandel zwischen Hunger und Übergewicht weist darauf hin, dass im Zuge des globalen Ernährungswandels traditionelle Ernährungsmuster zunehmend durch einen urban-industriellen Ernährungsstil abgelöst werden und der Anteil tierischer und vor allem hochverarbeiteter Nahrungsmittel stark zunimmt. Dieser Ernährungswandel hat dramatische Folgen für Klima und öffentliche Gesundheit. Zudem vereinen sich Adipositas, Unterernährung und Klimawandel zu einem globalen Problem, vor allem für einkommensschwache Länder, in denen vor allem Frauen von einer doppelten Belastung durch Untergewicht und Adipositas im Laufe ihres Lebens betroffen sind. Insbesondere bei Frauen, die in ihrer frühen Kindheit einem extremen Nahrungsmangel ausgesetzt waren, nimmt Übergewicht vielfach schneller zu, als Untergewicht zurückgeht (vgl. Abbildung 1).

Besonders betroffen sind Länder wie Ägypten, Marokko, Mexiko und Südafrika, die schnellen Transformationen unterworfen sind und in denen der Einfluss der Globalisierung des Lebensmittelmarktes auf die Ernährungsgewohnheiten verstärkt wirksam wird. Die COVID-19-Pandemie sorgt zudem für eine weitere Verschärfung der Situation und zeigt wie fragil die Ernährungssicherheit wirklich ist.

Näheres zum Beitrag finden Sie hier.

Auf Grundlage einer literaturbasierten Übersichtsarbeit zum Thema ‚Gesundheitsförderung und Prävention bei vulnerablen Zielgruppen in Kitas und Schulen‘ hat das KATALYSE Institut Handlungsempfehlungen für die Praxis der Gesundheitsförderung und Prävention in Kitas und Schulen formuliert. Hintergrund ist, dass Menschen, deren soziale Teilhabe unsicher oder beeinträchtigt ist, stärker von gesundheitlichen Belastungen betroffen sind, aber von gesundheitsfördernden und präventiven Interventionen, nur in geringem Umfang erreicht werden. Dies gilt besonders für Kinder, je niedriger der soziale Status, desto geringer sind die Chancen für ein gesundes Aufwachsen. Die in den nun beim

Auf Grundlage einer literaturbasierten Übersichtsarbeit zum Thema ‚Gesundheitsförderung und Prävention bei vulnerablen Zielgruppen in Kitas und Schulen‘ hat das KATALYSE Institut Handlungsempfehlungen für die Praxis der Gesundheitsförderung und Prävention in Kitas und Schulen formuliert. Hintergrund ist, dass Menschen, deren soziale Teilhabe unsicher oder beeinträchtigt ist, stärker von gesundheitlichen Belastungen betroffen sind, aber von gesundheitsfördernden und präventiven Interventionen, nur in geringem Umfang erreicht werden. Dies gilt besonders für Kinder, je niedriger der soziale Status, desto geringer sind die Chancen für ein gesundes Aufwachsen. Die in den nun beim